Племянница последнего владыки Византии, пережив крушение одной империи, решила возродить её на новом месте.

Мать «Третьего Рима»

В конце XV века в русских землях, объединившихся вокруг Москвы, начинает зарождаться концепция, согласно которой Русское государство является правопреемником Византийской империи. Спустя несколько десятилетий тезис «Москва - Третий Рим» станет символом государственной идеологии Российского государства.

Большую роль в формировании новой идеологии и в изменениях, которые происходили в это время внутри России, было суждено сыграть женщине, имя которой слышали практически все, кто хоть раз соприкасался с русской историей. София Палеолог, жена великого князя Ивана III , внесла свой вклад в развитие русского зодчества, медицины, культуры и многие другие сферы жизни.

Есть и другой взгляд на неё, согласно которому она была «русской Екатериной Медичи», чьи козни пустили развитие России по совершенно иному пути и внесли смуту в жизнь государства.

Правда, как обычно, находится где-то посередине. София Палеолог не выбирала Россию - Россия выбрала её, девушку из последней династии византийских императоров, в качестве супруги для великого князя московского.

Византийская сирота при папском дворе

Зоя Палеологиня, дочь деспота (это название должности) Мореи Фомы Палеолога , появилась на свет в трагическое время. В 1453 году Византийская империя, наследница Древнего Рима, после тысячи лет существования рухнула под ударами османов. Символом гибели империи стало падение Константинополя, в котором погиб император Константин XI , родной брат Фомы Палеолога и дядя Зои.

Морейский деспотат, провинция Византии, которой правил Фома Палеолог, продержалась до 1460 года. Эти годы Зоя прожила вместе с отцом и братьями в Мистре, столице Мореи, городе, расположенном рядом с Древней Спартой. После того как султан Мехмед II захватил и Морею, Фома Палеолог уехал на остров Корфу, а затем в Рим, где скончался.

Дети из царственной семьи погибшей империи жили при дворе папы римского. Незадолго до смерти Фома Палеолог, чтобы получить поддержку, перешёл в католицизм. Католиками стали и его дети. Зою после крещения по римскому обряду нарекли Софьей.

10-летняя девочка, взятая на попечение папским двором, не имела возможности что-либо решать самостоятельно. Её наставником был назначен кардинал Виссарион Никейский , один из авторов унии, которая должна была объединить католиков и православных под общей властью папы римского.

Судьбу Софьи собирались устроить путём замужества. В 1466 году её предложили в качестве невесты кипрскому королю Жаку II де Лузиньяну , но он отказался. В 1467 году её предложили в жёны князю Караччоло , знатному итальянскому богачу. Князь выразил согласие, после чего состоялось торжественное обручение.

Невеста на «иконе»

Но стать женой итальянца Софье было не суждено. В Риме стало известно, что овдовел великий князь московский Иван III. Русский князь был молод, на момент смерти первой супруги ему исполнилось всего 27 лет, и ожидалось, что вскоре он будет искать новую жену.

Кардинал Виссарион Никейский увидел в этом шанс продвинуть свою идею униатства на русские земли. С его подачи в 1469 году папа римский Павел II направил Ивану III письмо, в котором предложил в качестве невесты 14-летнюю Софью Палеолог. В письме о ней говорилось как о «православной христианке», без упоминания о переходе в католицизм.

Иван III не был лишён честолюбия, на чём впоследствии часто будет играть его жена. Узнав о том, что в невесты предложена племянница византийского императора, он ответил согласием.

Переговоры, однако, только начались - необходимо было обговорить все детали. Русский посол, отправленный в Рим, вернулся с подарком, шокировавшим и жениха, и его окружение. В летописи этот факт был отражён словами «царевну на иконе написану принесе».

Дело в том, что в России к тому моменту светской живописи не существовало вовсе, и портрет Софьи, присланный Ивану III, в Москве восприняли как «икону».

Впрочем, разобравшись, что к чему, московский князь внешним обликом невесты остался доволен. В исторической литературе встречаются различные описания Софьи Палеолог - от красавицы до уродины. В 1990-х годах были проведены исследования останков жены Ивана III, в ходе которых был восстановлен и её внешний вид. Софья была невысокой женщиной (около 160 см), склонной к полноте, с волевыми чертами лица, которые можно назвать если не красивыми, то довольно миловидными. Как бы то ни было, Ивану III она понравилась.

Провал Виссариона Никейского

Формальности были улажены к весне 1472 года, когда в Рим прибыло новое русское посольство, на сей раз уже за самой невестой.

1 июня 1472 году в базилике святых апостолов Петра и Павла состоялось заочное обручение. Заместителем великого князя был русский посол Иван Фрязин . В качестве гостей присутствовали жена правителя Флоренции Лоренцо Великолепного Клариче Орсини и королева Боснии Катарина . Папа, кроме подарков, дал невесте приданое в 6 тыс. дукатов.

24 июня 1472 года большой обоз Софьи Палеолог вместе с русским послом выехал из Рима. Невесту сопровождала римская свита во главе с кардиналом Виссарионом Никейским.

Добираться до Москвы пришлось через Германию по Балтийскому морю, а затем через Прибалтику, Псков и Новгород. Такой сложный маршрут был вызван тем, что у России в этот период в очередной раз начались политические проблемы с Польшей.

Испокон веков византийцы славились своей хитростью и коварством. То, что эти качества Софья Палеолог унаследовала в полной мере, Виссарион Никейский узнал вскоре после того, как обоз невесты пересёк границу России. 17-летняя девушка объявила, что с этой поры более не будет исполнять католические обряды, а возвращается к вере предков, то есть к православию. Все амбициозные планы кардинала рухнули. Попытки католиков закрепиться в Москве и усилить своё влияние потерпели неудачу.

12 ноября 1472 года Софья въехала в Москву. Здесь тоже было много тех, кто относился к ней с настороженностью, видя в ней «римского агента». По некоторым сведениям, митрополит Филипп , недовольный невестой, отказался проводить церемонию венчания, из-за чего церемониал проводил коломенский протопоп Осия .

Но, как бы то ни было, Софья Палеолог стала женой Ивана III.

Как Софья избавила Россию от ига

Их брак продлился 30 лет, она родила мужу 12 детей, из которых пятеро сыновей и четыре дочери дожили до взрослого возраста. Судя по историческим документам, великий князь был привязан к жене и детям, за что даже получал упрёки от высокопоставленных служителей церкви, считавших, что это идёт во вред государственным интересам.

Софья никогда не забывала о своём происхождении и вела себя так, как, по её мнению, полагалось себя вести племяннице императора. Под её влиянием приёмы у великого князя, особенно приёмы послов, были обставлены сложным и красочным церемониалом, подобным византийскому. Благодаря ей, византийский двуглавый орёл перекочевал и в русскую геральдику. Благодаря её влиянию, великий князь Иван III начал именовать себя «русским царём». При сыне и внуке Софьи Палеолог это именование русского владыки станет официальным.

Судя по поступкам и делам Софьи, она, лишившись родной Византии, всерьёз взялась за построение её в другой православной стране. В помощь ей было честолюбие мужа, на котором она успешно играла.

Когда ордынский хан Ахмат готовил нашествие на русские земли и в Москве обсуждали вопрос о размере дани, с помощью которой можно откупиться от несчастья, в дело вмешалась Софья. Заливаясь слезами, она стала упрекать мужа в том, что страна до сих пор вынужден платить дань и что с этим позорным положением пора кончать. Иван III не был человеком воинственным, но упрёки жены задели его за живое. Он принял решение собрать войско и выступить навстречу Ахмату.

При этом жену с детьми великий князь отправил сначала в Дмитров, а потом на Белоозеро, опасаясь военной неудачи.

Но неудачи не случилось - на реке Угре, где встретились войска Ахмата и Ивана III, сражения не произошло. После того, что известно под названием «стояние на Угре», Ахмат ретировался без боя, а зависимость от Орды завершилась окончательно.

Перестройка XV века

Софья внушала мужу, что государь такой великой державы, как он, не может жить в столице с деревянными храмами и палатами. Под влиянием жены Иван III начал перестройку Кремля. Для строительства Успенского собора из Италии был приглашён архитектор Аристотель Фиораванти . На стройке активно использовался белый камень, отчего и появилось сохранившееся в веках выражение «белокаменная Москва».

Приглашение иностранных специалистов в разных областях стало широко распространённым явлением при Софье Палеолог. Итальянцы и греки, занявшие при Иване III должности послов, начнут активно зазывать в Россию своих земляков: архитекторов, ювелиров, мастеров монетного дела и оружейников. Среди приезжих было большое количество профессиональных врачей.

Софья приехала в Москву с большим приданым, часть которого занимала библиотека, включавшая в себя греческие пергаменты, латинские хронографы, древневосточные манускрипты, среди которых были поэмы Гомера , сочинения Аристотеля и Платона и даже книги из Александрийской библиотеки.

Эти книги и составили основу легендарной пропавшей библиотеки Ивана Грозного, которую энтузиасты пытаются искать и по сей день. Скептики, однако, полагают, что такая библиотека в действительности не существовала.

Говоря о неприязненном и настороженном отношении к Софье русских, надо сказать, что их смущало её независимое поведение, активное вмешательство в государственные дела. Подобное поведение для предшественниц Софьи в качестве великих княгинь, да и просто для русских женщин было нехарактерным.

Сражение наследников

К моменту второго брака Ивана III у него уже был сын от первой супруги - Иван Молодой , который и был объявлен наследником престола. Но с рождением детей у Софьи начала нарастать напряжённость. Русская знать раскололась на две группировки, одна из которых поддерживала Ивана Молодого, а вторая - Софью.

Отношения между мачехой и пасынком не сложились, да так, что самому Ивану III приходилось увещевать сына вести себя прилично.

Иван Молодой был всего на три года младше Софьи и почтения к ней не испытывал, видимо, считая новый брак отца предательством по отношению к умершей матери.

В 1479 году Софья, рожавшая до этого только девочек, произвела на свет сына, наречённого Василием . Как истинная представительница византийского императорского рода, она была готова обеспечить сыну трон любой ценой.

К этому времени Иван Молодой уже упоминался в русских документах как соправитель отца. А в 1483 году наследник женился на дочери господаря Молдавии Стефана Великого Елене Волошанке .

Отношения Софьи и Елены сразу стали враждебными. Когда же в 1483 году Елена родила сына Дмитрия , перспективы Василия унаследовать трон отца стали совсем призрачными.

Женское соперничество при дворе Ивана III было ожесточённым. И Елена, и Софья горели желанием избавиться не только от конкурентки, но и от её потомства.

В 1484 году Иван III решил одарить невестку жемчужным приданым, оставшимся от первой жены. Но тут выяснилось, что Софья уже подарила его своей родственнице. Великий князь, разгневанный самоуправством жены, заставил её вернуть подаренное, а самой родственнице вместе с мужем из страха перед наказанием пришлось бежать из русских земель.

Проигравший теряет всё

В 1490 году наследник престола Иван Молодой заболел «ломотой в ногах». Специально для его лечения из Венеции был вызван лекарь Леби Жидовин , но помочь он не смог, и 7 марта 1490 года наследник скончался. Лекарь по приказу Ивана III был казнён, а в Москве бродили слухи, что Иван Молодой погиб в результате отравления, которое является делом рук Софьи Палеолог.

Доказательств этому, правда, нет. После смерти Ивана Молодого новым наследником стал его сын, в русской историографии известный как Дмитрий Иванович Внук .

Официально наследником Дмитрий Внук провозглашён не был, и поэтому Софья Палеолог продолжала попытки добиться трона для Василия.

В 1497 году был раскрыт заговор сторонников Василия и Софьи. Разгневанный Иван III отправил его участников на плаху, но жену и сына не тронул. Однако они оказались в опале, фактически под домашним арестом. 4 февраля 1498 года Дмитрий Внук был официально провозглашён наследником престола.

Борьба, однако, завершена не была. Вскоре партии Софьи удалось добиться реванша - на сей раз в руки палачей отдали сторонников Дмитрия и Елены Волошанки. Развязка наступила 11 апреля 1502 года. Новые обвинения в заговоре в адрес Дмитрия Внука и его матери Ивана III счёл убедительными, отправив их под домашний арест. Спустя несколько дней соправителем отца и наследником престола был провозглашён Василий, а Дмитрий Внук с матерью были помещены в тюрьму.

Рождение империи

Софья Палеолог, фактически возведшая сына на русский престол, сама до этого момента не дожила. Она умерла 7 апреля 1503 года и была похоронена в массивном белокаменном саркофаге в усыпальнице Вознесенского собора в Кремле рядом с могилой Марии Борисовны , первой супруги Ивана III.

Великий князь, овдовевший вторично, пережил любимую Софью на два года, уйдя из жизни в октябре 1505 года. Елена Волошанка скончалась в тюрьме.

Василий III, взойдя на престол, первым делом ужесточил условия содержания для конкурента - Дмитрия Внука заковали в железные кандалы и поместили в маленькую камеру. В 1509 году 25-летний высокородный узник скончался.

В 1514 году в договоре с императором Священной Римской империи Максимилианом I Василий III впервые в истории Руси назван императором русов. Эту грамоту затем использует Пётр I как доказательство своих прав на коронацию в качестве императора.

Усилия Софьи Палеолог, гордой византийки, взявшейся за выстраивание новой империи взамен утраченной, не пропали даром.

Внезапная кончина первой жены Ивана III, княгини Марии Борисовны, 22 апреля 1467 года заставила великого князя Московского задуматься о новой женитьбе. Овдовевший великий князь остановил свой выбор на жившей в Риме и слывшей католичкой греческой принцессе Софье Палеолог. Одни историки полагают, что замысел «римско-византийского» брачного союза родился в Риме, другие отдают предпочтение Москве, третьи - Вильно или Кракову.

Софья (в Риме её называли Зоей) Палеолог была дочерью морейского деспота Фомы Палеолога и приходилась племянницей императорам Константину XI и Иоанну VIII. Деспина Зоя провела детство в Морее и на острове Корфу. В Рим она приехала вместе с братьями Андреем и Мануилом после смерти отца в мае 1465 года. Палеологи поступили под покровительство кардинала Виссариона, который сохранил симпатии к грекам. Константинопольский патриарх и кардинал Виссарион пытался возобновить унию с Русью с помощью бракосочетания.

Прибывший в Москву из Италии 11 февраля 1469 года Юрий Грек привёз Ивану III некий «лист». В этом послании, автором которого, по-видимому, был сам папа Павел II, а соавтором - кардинал Виссарион, великому князю сообщалось о пребывании в Риме преданной православию знатной невесты - Софьи Палеолог. Папа обещал Ивану свою поддержку в случае, если тот захочет посвататься к ней.

В Москве не любили торопиться в важных делах и над новыми вестями из Рима размышляли месяца четыре. Наконец, все размышления, сомнения и приготовления остались позади. 16 января 1472 года московские послы отправились в далёкий путь.

В Риме москвичи были с честью приняты новым папой Сикстом IV. В подарок от Ивана III послы преподнесли понтифику шестьдесят отборных соболиных шкурок. Отныне дело быстро пошло к завершению. Через неделю Сикст IV в соборе святого Петра совершает торжественную церемонию заочного обручения Софьи с московским государем.

В конце июня 1472 года невеста в сопровождении московских послов, папского легата и многочисленной свиты отправилась в Москву. На прощанье папа дал ей продолжительную аудиенцию и своё благословение. Он распорядился повсюду устраивать Софье и её свите пышные многолюдные встречи.

Софья Палеолог прибыла в Москву 12 ноября 1472 года, и тут же состоялось её венчание с Иваном III. В чём причина спешки? Оказывается, на следующий день праздновалась память святого Иоанна Златоуста - небесного покровителя московского государя. Отныне и семейное счастье князя Ивана отдавалось под покровительство великого святителя.

Софья стала полноправной великой княгиней Московской.

Сам факт, что Софья согласилась поехать искать счастья из Рима в далёкую Москву, говорит о том, что она была смелая, энергичная и склонная к авантюрам женщина. В Москве её ожидали не только почести, оказываемые великой княгине, но также враждебность местного духовенства и наследника престола. На каждом шагу ей приходилось отстаивать свои права.

Иван, при всей своей любви к роскоши, был бережлив до скупости. Он экономил буквально на всём. Выросшая в совершенно другой обстановке, Софья Палеолог, напротив, стремилась блистать и проявлять щедрость. Этого требовало её честолюбие византийской принцессы, племянницы последнего императора. К тому же щедрость позволяла приобрести друзей среди московской знати.

Но лучшим способом утвердить себя было, конечно, деторождение. Великий князь хотел иметь сыновей. Желала этого и сама Софья. Однако, на радость недоброжелателям, она родила подряд трёх дочерей - Елену (1474), Феодосию (1475) и опять Елену (1476). Софья молила Бога и всех святых о даровании сына.

Наконец её прошение было исполнено. В ночь с 25 на 26 марта 1479 года на свет появился мальчик, наречённый в честь деда Василием. (Для матери он всегда оставался Гавриилом - в честь архангела Гавриила.) Счастливые родители связали рождение сына с прошлогодним богомольем и усердной молитвой у гроба преподобного Сергия Радонежского в Троицком монастыре. Софья рассказывала, что при подходе к монастырю ей явился сам великий старец, держащий на руках мальчика.

Вслед за Василием у неё родились ещё два сына (Юрий и Дмитрий), затем две дочери (Елена и Феодосия), потом ещё три сына (Семён, Андрей и Борис) и последней, в 1492 году, - дочь Евдокия.

Но теперь неизбежно возникал вопрос о будущей участи Василия и его братьев. Наследником престола оставался сын Ивана III и Марии Борисовны Иван Молодой, у которого 10 октября 1483 года в браке с Еленой Волошанкой родился сын Дмитрий. В случае кончины Державного он не замедлил бы тем или иным способом избавиться от Софьи и её семейства. Лучшее, на что они могли надеяться, - ссылка или изгнание. При мысли об этом гречанку охватывали ярость и бессильное отчаяние.

Зимой 1490 года в Москву приехал из Рима родной брат Софьи, Андрей Палеолог. Вместе с ним вернулись московские послы, ездившие в Италию. Они привезли в Кремль множество всякого рода умельцев. Один из них, приезжий лекарь Леон, вызвался исцелить князя Ивана Молодого от болезни ног. Но когда он ставил княжичу банки и давал свои микстуры (от которых тот едва ли мог умереть), некий злоумышленник добавил в эти микстуры отраву. 7 марта 1490 года 32-летний Иван Молодой скончался.

Вся эта история породила множество слухов в Москве и по всей Руси. Общеизвестны были неприязненные отношения между Иваном Молодым и Софьей Палеолог. Гречанка не пользовалась любовью москвичей. Вполне понятно, что молва приписала ей и убийство Ивана Молодого. В «Истории о великом князе Московском» князь Курбский прямо обвинял Ивана III в отравлении собственного сына Ивана Молодого. Да, такой поворот событий открывал путь к престолу детям Софьи. Сам Державный попал в крайне сложное положение. Вероятно, в этой интриге Иван III, приказавший сыну воспользоваться услугами тщеславного лекаря, оказался лишь слепым орудием в руках хитроумной гречанки.

После гибели Ивана Молодого обострился вопрос о наследнике престола. Было два кандидата: сын Ивана Молодого - Дмитрий и старший сын Ивана III и Софьи Палеолог - Василий. Притязания Дмитрия-внука подкреплялись тем, что его отец был официально провозглашённым великим князем - соправителем Ивана III и наследником престола.

Державный оказался перед мучительным выбором: отправить в темницу либо жену и сына, либо сноху и внука… Убийство соперника во все времена было обычной ценой верховной власти.

Осенью 1497 года Иван III склонился на сторону Дмитрия. Он распорядился подготовить для внука торжественное «венчание на царство». Узнав об этом, сторонники Софьи и княжича Василия составили заговор, который предусматривал убийство Дмитрия, а также бегство Василия на Белоозеро (откуда перед ним открывалась дорога в Новгород), захват хранившейся в Вологде и на Белоозере великокняжеской казны. Однако уже в декабре Иван арестовал всех заговорщиков, в том числе и Василия.

В ходе расследования выяснилась причастность к заговору Софьи Палеолог. Не исключено, что именно она была организатором предприятия. Софья добыла яд и ждала подходящего случая, чтобы отравить Дмитрия.

В воскресенье 4 февраля 1498 года 14-летний Дмитрий был торжественно объявлен наследником престола в Успенском соборе московского Кремля. Софья Палеолог и её сын Василий на этой коронации отсутствовали. Казалось, их дело окончательно проиграно. Придворные бросились угождать Елене Стефановне и её коронованному сыну. Однако вскоре толпа льстецов отступила в недоумении. Державный так и не дал Дмитрию реальной власти, предоставив ему в управление лишь некоторые северные уезды.

Иван III продолжал мучительно искать выхода из династического тупика. Теперь ему первоначальный замысел не казался удачным. Державному стало жалко своих юных сыновей Василия, Юрия, Дмитрия Жилку, Семёна, Андрея… Да и с княгиней Софьей он прожил вместе четверть века… Иван III понимал, что рано или поздно сыновья Софьи поднимут мятеж. Предотвратить выступление можно было только двумя способами: либо уничтожить вторую семью, либо завещать престол Василию и уничтожить семью Ивана Молодого.

Державный на этот раз избрал второй путь. 21 марта 1499 года он «пожаловал… сына своего князя Василь Ивановичя, нарекл его государем великим князем, дал ему Великыи Новъгород и Пьсков в великое княженье». В итоге на Руси появились сразу три великих князя: отец, сын и внук!

В четверг 13 февраля 1500 года в Москве сыграли пышную свадьбу. Иван III выдал свою 14-летнюю дочь Феодосию замуж за князя Василия Даниловича Холмского - сына знаменитого полководца и предводителя тверского «землячества» в Москве. Этот брак способствовал сближению между детьми Софьи Палеолог и верхушкой московской знати. К сожалению, ровно через год Феодосия умерла.

Развязка семейной драмы наступила лишь через два года. «Тое же весны (1502 года) князь велики апреля 11 в понедельник положил опалу на внука своего великого князя Дмитрея и на его матерь на великую княиню Елену, и от того дни не велел их поминати в ектеньях и литиах, ни нарицати великым князем, и посади их за приставы». Через три дня Иван III «пожаловал сына своего Василия, благословил и посадил на великое княженье Володимерьское и Московское и всеа Руси самодеръжцем, по благословению Симона, митрополита всеа Руси».

Ровно через год после этих событий, 7 апреля 1503 года, Софья Палеолог умерла. Тело великой княгини было погребено в соборе кремлёвского Вознесенского монастыря. Её похоронили рядом с могилой первой жены царя - тверской княгини Марии Борисовны.

Вскоре ухудшилось здоровье и самого Ивана III. В четверг 21 сентября 1503 года он вместе с наследником престола Василием и младшими сыновьями отправился на богомолье по северным монастырям. Однако святые угодники уже не склонны были помогать кающемуся государю. По возвращении с богомолья Ивана разбил паралич: «…отняло у него руку и ногу и глаз».

Иван III скончался 27 октября 1505 года. В «Истории» В. Н. Татищева есть такие строки: «Сий блаженный и достохвальный великий князь Иоан Великий, Тимофей преже нареченный, многии княжения к великому князю присовокупи и силу умножи, варварскую же нечестивую власть опроверже и всю Рускую землю данничества и пленения избави, и многи от Орды данники себе учини, многа ремесла введе, их же прежде не знахом, со многими дальними государи любовь и дружбу и братство сведе, всю Рускую землю прослави; во всём же том помогаше ему благочестивая супруга его великая княгиня София; и да будет им вечная память во безконечныя веки».

Вторая супруга великого князя Иоанна III , сыграла немаловажную роль в истории Московского государства. Дочь Фомы, родного брата последнего византийского императора Константина. После падения Византии Фома нашел убежище в Риме; по смерти своей он … Биографический словарь

Вторая супруга великого князя Иоанна III, сыграла немаловажную роль в истории Московского государства. Дочь Фомы, родного брата последнего византийского имп. Константина. После падения Византии Фома нашел убежище в Риме; по смерти своей он… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

У этого термина существуют и другие значения, см. София (значения). София греческое Род: жен. Этимологическое значение: «мудрость» Другие формы: Софья Производ. формы: Софьюшка, Софа, Соня, Сона, Сонюша … Википедия

- (болгарск. Средец, турецк. София) столица Болгарскогокняжества, занимает весьма выгодное положение вблизи центра Балканскогополуострова, посреди целой сети проезжих дорог, из которых вдоль главнойтеперь уже проложена жел. дорожная… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

- (Зоя Палеолог) урожденная принцесса византийская, великая княгиня Московская, родилась около 1448 г., прибыла в Москву и вступила в брак с Иоанном III 12 ноября 1472 г., умерла 7 апреля 1503 г. Зоя Палеолог происходила от последней царственной… … Большая биографическая энциклопедия

Дочь деспота морейского, 2 я супруга в. кн. московского Иоанна III Васильевича (с 1472 г.); † 7 апреля 1503 г. {Половцов} … Большая биографическая энциклопедия

София Палеолог Ζωή Παλαιολογίνα Софья Палеолог. Реконструкция по черепу С. А. Никитина, 1994 г … Википедия

- Θωμάς Παλαιολόγος … Википедия

Греч. Μανουήλ Παλαιολόγος Род деятельности: Аристократ, один из наследников византийского трона … Википедия

Книги

- Россия и восток. Царское бракосочетание в Ватикане. Иван III и София Палеолог. , Пирлинг П.. Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. Книга представляет собой репринтное издание 1892 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная…

- София. Иван III и София Палеолог. Мудрость и верность. История царской любви , Пирлинг П.. У Софии, дочери византийского деспота Фомы Палеолога, было несколько претендентов на ее руку. Но когда в 1467 году скончалась супруга Ивана III, папа Павел II предложил государю всея Руси…

Говорят, что у каждого города, основанного в древности или в средневековье, есть свое тайное имя. По легенде, его могли знать лишь несколько человек. В тайном имени города был заложен его ДНК. Узнав «пароль» города, враг без труда мог завладеть им.

«Тайное имя»

Согласно древней градостроительной традиции, в начале рождалось тайное имя города, затем находилось соответствующее место, «сердце града», которое символизировало Древо мира. Причем не обязательно, что пуп города должен находиться в «геометрическом» центре будущего города. У города почти как у Кощея: «…смерть его на конце иглы, та игла в яйце, то яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кощей как свой глаз бережёт».

Интересно, что древние и средневековые градостроители всегда оставляли подсказки. Любовь к ребусам отличала многие профессиональные гильдии. Одни масоны чего стоят. До профанации геральдики в эпоху Просвещения роль этих ребусов выполняли гербы городов. Но это в Европе. В России до XVII века вообще не было традиции зашифровывать суть города, его тайное имя, в гербе либо другом каком-то символе. Например, Георгий Победоносец перекочевал на герб Москвы с печатей великий московских князей, а еще раньше - с печатей Тверского княжества. Отношения к городу это никакого не имела.

«Сердце града»

На Руси отправной точкой для возведения города был храм. Он был осью любого населенного пункта. В Москве эту функцию на протяжении веков выполнял Успенский собор. В свою очередь, согласно византийской традиции, храм должен был быть построен на мощах святого. При этом мощи обычно полагались под алтарем (иногда также с одной из сторон алтаря или у входа в храм). Именно мощи и являли собой «сердце города». Имя святого, по-видимому, и было тем самым «тайным именем». Иными словами, если бы «закладным камнем» Москвы был собор Василия Блаженного, то, и «тайное имя» города было бы «Васильев» или «Васильев-град».

Однако мы не знаем, чьи мощи лежат в основании Успенского собора. Нет ни одного упоминания об этом в летописях. Вероятно, имя святого держалось в тайне.

В конце XII века на месте нынешнего Успенского собора в Кремле стояла деревянная церковь. Сто лет спустя московский князь Даниил Александрович построил на этом месте первый Успенский собор. Однако по неизвестным причинам через 25 лет Иван Калита строит на этом месте новый собор. Интересно, что храм был построен по образцу Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Не совсем ясно почему? Георгиевский собор вряд ли можно назвать шедевром древнерусского зодчества. Значит, было еще что-то?

Перестройка

Храм-образец в Юрьеве-Польском был построен в 1234 году князем Святославом Всеволодовичем на месте на фундаменте белокаменной церкви Георгия, которая была сооружена в 1152 при основании города Юрием Долгоруким. Видимо, этому месту уделялось какое-то повышенное внимание. А строительство такого же храма в Москве, возможно, должна была подчеркнуть какую-то преемственность.

Успенский собор в Москве простоял менее 150 лет, а потом Иван III вдруг решил его перестроить. Формальная причина - ветхость сооружения. Хотя полторы сотни лет для каменного храма не Бог весть какой срок. Храм разобрали, а на его месте в 1472 году началось строительство нового собора. Однако 20 мая 1474 года в Москве произошло землетрясение. Недостроенный собор получил серьезный урон, и Иван принимает решение разобрать остатки и начать строить новый храм. Для строительства приглашаются зодчие из Пскова, но те, по загадочным причинам, категорически отказываются от строительства.

Аристотель Фьораванти

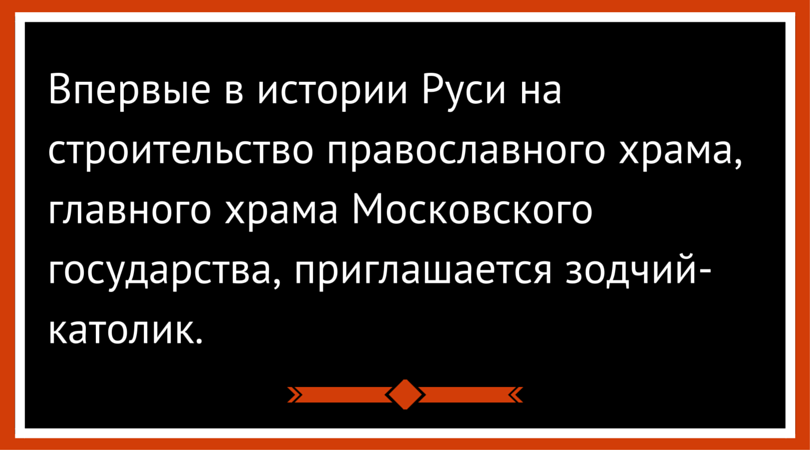

Тогда Иван III, по настоянию своей второй супруги Софии Палеолог, посылает эмиссаров в Италию, которые должны были привезти в столицу итальянского архитектора и инженера Аристотеля Фьораванти. Кстати, на родине его называли «новым Архимедом». Это выглядит совершенно фантастически, поскольку впервые в истории Руси на строительство православного храма, главного храма Московского государства, приглашается зодчий-католик!

С точки зрения тогдашней традиции - еретик. Почему был приглашен итальянец, который в глаза не видел ни одного православного храма, остается тайной. Может быть, потому, что ни один русский зодчий не захотел иметь дело с этим проектом.

Строительство храма под руководством Аристотеля Фьораванти началось в 1475 году, а закончилось в 1479. Интересно, что в качестве образца был избран Успенский собор во Владимире. Историки объясняют, что Иван III хотел показать преемственность Московского государства от бывшего «стольного града» Владимира. Но это опять выглядит не очень убедительно, поскольку во второй половине XV века былой авторитет Владимира едва ли мог иметь какое-то имиджевое значение.

Возможно, это было связано с Владимирской иконой Божией матери, которую в 1395 года перевезли из владимирского Успенского собора в московский Успенский собор, построенный Иваном Калитой. Однако прямых указаний на это история не сохранила.

Одна из гипотез, почему русские зодчие не взялись за дело, и был приглашен итальянский архитектор, связана с личностью второй жены Иоанн III, византийки Софии Палеолог. Об этом немного подробнее.

София и«латинская вера»

Как известно, в жены Ивану III греческую принцессу активно продвигал римский папа Павел II. В 1465 году ее отец, Фома Палеолог, перевез ее с другими своими детьми в Рим. Семья поселилась при дворе папы Сикста IV.

Через несколько дней после их прибытия Фома умер, приняв перед смертью католичество. История не оставила нам сведений о том, что София перешла в «латинскую веру», однако вряд ли Палеологи могли оставаться православными, живя при дворе папы Римского. Другими словами, Иван III, скорее всего, посватался католичке. Причем, о том, что София перешла перед свадьбой в Православие, не сообщает ни одна летопись. Венчание происходило в ноябре 1472 года. По идее, оно должно было происходить в Успенском соборе. Однако незадолго до этого храм был разобран до фундамента, чтобы начать новое строительство. Это выглядит очень странно, поскольку примерно за год до этого было известно о грядущей свадьбе. Удивительно и то, что венчание произошло в специально построенной возле Успенского собора деревянной церкви, которую снесли сразу же после обряда. Почему не был выбран другой кремлевский собор, остается тайной.

Что же произошло?

Давайте вернемся все же к отказу псковских зодчих восстанавливать, разрушенный Успенский собор. Одна из московских летописей говорит, что псковичи якобы не взялись за работу по причине ее сложности. Однако слабо верится, что русские архитекторы могли отказать Ивану III, человеку довольно резкому, по такому поводу. Причина категорического отказа должна была быть очень весомой. Вероятно, это было связано с какой-то ересью. Ересью, которую мог перенести только католик - Фьораванти. Что же это могло быть?

Успенский собор, построенный итальянским зодчим, не имеет каких-то «крамольных» отклонений от Русской традиции зодчества. Единственное, что могло вызвать категорический отказ - это святые мощи.

Возможно, «закладной» реликвией могли стать мощи неправославного святого. Как известно, София привезла в качестве приданного много реликвий, включая православные иконы и библиотеку. Но, вероятно, не обо всех реликвиях мы знаем. Не случайно же папа Павел II так лоббировал этот брак.

Если во время переустройства храма произошла смена мощей, то, согласно русской традиции градостроительства, сменилось «тайное имя», а главное судьба города. Люди, которые хорошо и тонко понимают историю, знают, что именно с Ивана III началась смена ритма России. Тогда еще Великого княжества Московского.

По радио "Эхо Москвы" слышал захватывающую беседу с заведующей археологическим отделом Музеев Кремля Татьяной Дмитриевной Пановой и экспертом-антропологом Сергеем Алексеевичем Никитиным. Они подробно рассказали о своих последних работах. Сергей Алексеевич Никитин очень компетентно описал Зою (Софью) Фоминичну Палеолог, приехавшую в Москву 12 ноября 1473 года из Рима от виднейшего православного авторитета и тогда кардинала при папе Виссариона Никейского для вступления в брак с Великим князем Московским Иваном Васильевичем Третьим. О Зое (Софье) Палеолог как носителе взорвавшейся западноевропейской субъектности и о её роли в истории России смотри мои предшествующие заметки. Интересны новые детали.

Доктор исторических наук Татьяна Дмитриевна признается, что при первом же посещении Музея Кремля испытала сильное потрясение от реконструированного по черепу изображению Софии Палеолог. Она не могла отойти от поразившего её облика. Что-то в лице Софии её притягивало - интересность и жестковатость, некая изюминка.

Татьяна Панова 18 сентября 2004 года рассказывала об исследованиях в кремлевском некрополе. "Мы вскрываем каждый саркофаг, изымаем останки и остатки погребальных одежд. Надо сказать, что у нас, например, работают антропологи, конечно, они делают очень много интересных наблюдений на останках этих женщин, поскольку интересен и физический облик людей средневековья, мы, в общем, не так много о нем знаем, и какими болезнями люди болели тогда. Но и вообще масса интересных вопросов. Но в частности, одно из интересных таких направлений - это реконструкция по черепам портретов скульптурных людей того времени. Но Вы сами знаете, у нас светская живопись появляется очень поздно, только в конце XVII столетия, а здесь у нас на сегодня реконструировано уже 5 портретов. Мы можем увидеть лица Евдокии Донской, Софьи Палеолог - это вторая жена Ивана III, Елены Глинской - мать Ивана Грозного. Софья Палеолог - бабушка Ивана Грозного, а Елена Глинская - его мать. Потом сейчас у нас есть портрет Ирины Годуновой, например, тоже вот удалось из-за того, что сохранился череп. И последняя работа - это третья жена Ивана Грозного - Марфа Собакина. Совсем молодая еще женщина" (http://echo.msk.ru/programs/kremlin/27010/).

Тогда, как и сейчас, было переломное время - Россия должна была ответить на вызов субъектизации, или на вызов прорывающегося капитализма. Ересь жидовствующих вполне могла взять верх. Борьба наверху разгорелась нешуточная и принимала, как и на Западе, формы борьбы за престолонаследие, за победу той или иной партии.

Так, Елена Глинская умерла в 30 лет и, как выяснилось по исследованиям ее волос, спектральный анализ проводили, - она была отравлена солями ртути. То же самое - первая жена Ивана Грозного, Анастасия Романова, тоже оказалось у нее огромное количество солей ртути.

Поскольку Софья Палеолог была воспитанницей Греческой и Возрожденческой культуры, она задала Руси мощный импульс субъектности. Жизнеописание Зои (Софьей её прозвали на Руси) Палеолог удалось воссоздать, собирая сведения по крупицам. Но и сегодня неизвестна даже точная дата ее рождения (где-то между 1443 и 1449 гг.). Она - дочь Морейского деспота Фомы, чьи владения занимали юго-западную часть полуострова Пелопоннес, где когда-то процветала Спарта, а в первую половину XV века в Мистре под эгидой знаменитого провозвестника Правой Веры Гемиста Плетона находился духовный центр Православия. Зоя Фоминична была племянницей последнего византийского императора Константина XI, погибшего в 1453 г. на стенах Константинополя при защите города от турок. Выросла она, образно говоря, на руках Гемиста Плетона и его верного ученика Виссариона Никейского.

Под ударами армии султана пала и Морея, а Фома перебрался сначала на остров Корфу, затем в Рим, где вскоре умер. Здесь, при дворе главы католической церкви, где после Флорентийской унии 1438 года крепко обосновался Виссарион Никейский, воспитывались дети Фомы – Зоя и два ее брата, Андреас и Мануил.

Судьбы представителей некогда могущественной династии Палеологов сложились трагично. Принявший мусульманство Мануил умер в нищете в Константинополе. Андреас, мечтавший возвратить былые владения семьи, так и не достиг цели. Старшая сестра Зои – Елена, сербская королева, лишенная трона турецкими завоевателями, окончила свои дни в одном из греческих монастырей. На этом фоне судьба Зои Палеолог выглядит благополучной.

Стратегически-мыслящий Виссарион Никейский, играющий ведущую роль в Ватикане, после падения Второго Рима (Константинополь) обратил свои взоры на северный оплот Праволсавия, на Московскую Русь, которая хотя и находилась под татарским игом, но явно набирала силу и вскоре могла предстать новой мировой державой. И он повел сложную интригу, чтобы наследницу византийских императоров Палеологов выдать замуж за незадолго до того (в 1467 году) овдовевшего Великого князя Московского Ивана III. Переговоры тянулись три года из-за сопротивления митрополита московского, однако воля князя возобладала, и 24 июня 1472 г. большой обоз Зои Палеолог выехал из Рима.

Греческая принцесса пересекла всю Европу: из Италии на север Германии, в Любек, куда кортеж прибыл 1 сентября. Дальнейшее плавание по Балтийскому морю оказалось трудным и продолжалось 11 дней. Из Колывани (так в русских источниках тогда назывался Таллин) в октябре 1472 г. процессия направилась через Юрьев (ныне Тарту), Псков и Новгород в Москву. Столь длинный путь пришлось проделать из-за плохих отношений с Польским королевством – удобная сухопутная дорога на Русь была закрыта.

Лишь 12 ноября 1472 г. Софья въехала в Москву, где в тот же день произошли ее встреча и венчание с Иваном III. Так начался «русский» период в ее жизни.

Она привезла с собой преданных греков-помощников, в том числе Кербуша, от которых пошли князья Кашкины. Привезла она и ряд итальянских вещей. Дошли от неё и вышивки, задавшие образцы будущим "кремлевским женам". Став хозяйкой Кремля, она постаралась во многом скопировать образы и порядки ставшей для ней родной Италии, переживающей в те годы чудовищно-мощный взрыв субъектности.

Виссарион Никейский ещё ранее прислал в Москву портрет Зои Палеолог, который произвел на московскую элиту впечатление разорвавшейся бомбы. Ведь светский портрет, как и натюрморт, - это симптом субъектности. В те годы каждая вторая семья в той же наиболее продвинутой "столице мира" Флоренции имела портреты хозяев, а на Руси к субъектности ближе были в "жидовствующем" Новгороде, чем в более замшелой Москве. Появление живописного произведения на незнакомой со светским искусством Руси потрясло людей. Из Софийской летописи нам известно, что впервые столкнувшийся с подобным явлением летописец так и не смог отрешиться от церковной традиции и назвал портрет иконой: «...а царевну на иконе написану принесе». Судьба картины неизвестна. Скорее всего, она погибла при одном из многочисленных пожаров Кремля. Не сохранилось никаких изображений Софьи и в Риме, хотя гречанка провела при папском дворе около десяти лет. Так что мы, видимо, никогда не узнаем, какой она была в молодости.

Татьяна Панова в статье "Олицетворение Средних веков" http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/column/?item_id=2556 отмечает, что светская живопись появилась на Руси только в конце XVII столетия - до этого она находилась под строгим церковным запретом. Вот почему мы не знаем, как выглядели знаменитые персонажи из нашего прошлого. "Теперь благодаря работам специалистов Музея-заповедника «Московский Кремль» и экспертов-криминалистов у нас есть возможность увидеть облик трех легендарных женщин великих княгинь: Евдокии Дмитриевны, Софьи Палеолог и Елены Глинской. И раскрыть тайны их жизни и смерти".

Супруга флорентийского правителя Лоренцо Медичи - Кларисса Орсини - находила юную Зою Палеолог очень приятной: «Невысокого роста, восточное пламя сверкало в глазах, белизна кожи говорила о знатности ее рода». Лицо с усиками. Рост 160. Полная. Иван Васильевич влюбился с первого взгляда и отправился с ней на брачное ложе (после обвенчания) в тот же день 12 ноября 1473 года, когда Зоя прибыла в Москву.

Приезд иностранки был для москвичей значительным событием. Летописец отметил в свите невесты «синих» и «черных» людей - арабов и африканцев, никогда прежде не виданных в России. Софья стала участницей сложной династической борьбы за наследование русского престола. В итоге ее старший сын Василий (1479-1533) стал великим князем в обход законного наследника Ивана, чья ранняя смерть якобы от подагры по сей день остается загадкой. Прожив в России 30 с лишним лет, родив мужу 12 детей, Софья Палеолог оставила неизгладимый след в истории нашей страны. Её внук Иван Грозный во многом напоминал её.Антропологи и эксперты-криминалисты помогли историкам узнать об этом человеке подробности, которых нет в письменных источниках. Теперь известно, что великая княгиня была небольшого роста - не более 160 см, болела остеохондрозом и имела серьезные гормональные нарушения, обусловившие мужеподобность облика и поведения. Смерть ее наступила по естественным причинам в возрасте 55-60 лет (разброс цифр обусловлен тем, что неизвестен точный год ее рождения). Но, пожалуй, самыми интересными оказались работы по воссозданию внешности Софьи, благо ее череп хорошо сохранился. Методику реконструкции скульптурного портрета человека давно и активно используют в судебно-розыскной практике, и точность ее результатов многократно доказана.

"Мне, - говорит Татьяна Панова, - посчастливилось видеть этапы воссоздания облика Софьи, еще не зная всех обстоятельств ее многотрудной судьбы. По мере того как проявлялись черты лица этой женщины, становилось ясно, насколько жизненные ситуации и болезни ожесточали характер великой княгини. Да иначе и быть не могло - борьба за собственное выживание и судьбу сына не могла не оставить следов. Софья добилась того, чтобы ее старший сын стал великим князем Василием III. Смерть законного наследника, Ивана Молодого, в возрасте 32 лет от подагры до сих пор вызывает сомнения в ее естественности. Кстати, здоровьем князя занимался итальянец Леон, приглашенный Софьей. Василий унаследовал от матери не только облик, который оказался запечатлен на одной из икон XVI века - уникальный случай (икону можно увидеть в экспозиции Государственного исторического музея), но и жесткий характер. Греческая кровь сказалась и в Иване IV Грозном - он очень похож на свою царственную бабушку средиземноморским типом лица. Это отчетливо видно, когда смотришь на скульптурный портрет его матери - великой княгини Елены Глинской".

Как пишут эксперт-криминалист Московского бюро судебно-медицинской экспертиза С.А.Никитин и Т.Д.Панова в статье "Антропологическая реконструкция" (http://bio.1september.ru/article.php?ID=200301806), создание в середине XX в. отечественной школы антропологической реконструкции и работы ее основателя М.М. Герасимова совершили чудо. Сегодня мы можем вглядеться в лица Ярослава Мудрого, князя Андрея Боголюбского и Тимура, царя Ивана IV и его сына Федора. К настоящему времени реконструированы исторические личности: исследователь Крайнего Севера Н.А. Бегичев, Нестор-летописец, первый русский врач Агапит, первый игумен Киево-Печерского монастыря Варлаам, архимандрит Поликарп, Илья Муромец, Софья Палеолог и Елена Глинская (соответственно, бабушка и мать Ивана Грозного), Евдокия Донская (жена Дмитрия Донского), Ирина Годунова (жена Федора Иоановича). Проведенное в 1986 г. восстановление лица по черепу летчика, погибшего в 1941 г. в боях за Москву, позволило установить его имя. Восстановлены портреты Василия и Татьяны Прончищевых, участников Великой северной экспедиции. Разработанные школой М.М. Герасимова методики антропологического восстановления успешно применяют и при раскрытии уголовных преступлений.

А исследования останков греческой принцессы Софьи Палеолог были начаты в декабре 1994 года. Она была похоронена в массивном белокаменном саркофаге в усыпальнице Вознесенского собора в Кремле рядом с могилой Марии Борисовны, первой супруги Ивана III. На крышке саркофага острым инструментом процарапано «Софья».

Некрополь женского Вознесенского монастыря на территории Кремля, где в XV–XVII вв. хоронили русских Великих и удельных княгинь и цариц, после разрушения обители в 1929 г. был спасен музейными работниками. Ныне прах высоких особ покоится в подвальной палате Архангельского собора. Время безжалостно, и далеко не все погребения дошли до нас полностью, но останки Софьи Палеолог сохранились хорошо (почти полный скелет за исключением отдельных мелких костей).

Современные остеологи многое могут определить, изучая древние захоронения, – не только пол, возраст и рост людей, но и болезни, перенесенные ими в течение жизни, и травмы. После сопоставления черепа, позвоночника, крестца, костей таза и нижних конечностей, с учетом примерной толщины отсутствующих мягких тканей и межкостных хрящей, удалось реконструировать внешний облик Софьи. По степени зарастания швов черепа и изношенности зубов биологический возраст Великой княгини был определен в 50–60 лет, что соответствует историческим данным. Вначале ее скульптурный портрет вылепили из специального мягкого пластилина, а затем изготовили гипсовую отливку и тонировали ее под каррарский мрамор.

Вглядываясь в лицо Софьи, убеждаешься: такая женщина действительно могла быть активной участницей событий, о которых свидетельствуют письменные источники. К сожалению, в современной исторической литературе нет подробного биографического очерка, посвященного ее судьбе.

Под влиянием Софьи Палеолог и ее греко-итальянского окружения активизируются русско-итальянские связи. Великий князь Иван III приглашает в Москву квалифицированных архитекторов, врачей, ювелиров, мастеров монетного дела и изготовителей оружия. По решению Ивана III иноземным зодчим была доверена перестройка Кремля, и сегодня мы любуемся памятниками, появлению которых в столице обязаны Аристотелю Фиорованти и Марко Руффо, Алевизу Фрязину и Антонио Солари. Поразительно, но многие сооружения конца XV – первых лет XVI в. в древнем центре Москвы сохранились такими же, какими были и при жизни Софьи Палеолог. Это храмы Кремля (Успенский и Благовещенский соборы, церковь Ризоположения), Грановитая палата – парадный зал великокняжеского двора, стены и башни самой крепости.

Сила и независимость Софии Палеолог особенно ярко проявились в последнее десятилетие жизни Великой княгини, когда в 80-е гг. XV в. в династическом споре при дворе московского государя сложились две группировки феодальной знати. Предводителем одной стал наследник престола князь Иван Молодой, сын Ивана III от первого брака. Вторая образовалась в окружении «грекини». Вокруг Елены Волошанки, жены Ивана Молодого, сложилась мощная и влиятельная группировка "жидовствующих", которая чуть было не перетянула Ивана III на свою сторону. Лишь падение Дмитрия (внука Ивана III от первого брака) и его матери Елены (в 1502 г. они были посажены в тюрьму, где умерли) поставило точку в этом затянувшемся конфликте.

Скульптурный портрет-реконструкция воскрешает облик Софьи в последние годы жизни. И сегодня есть удивительная возможность сравнить облик Софьи Палеолог и ее внука, царя Ивана IV Васильевича, скульптурный портрет которого воссоздан М.М. Герасимовым еще в середине 1960-х гг. Хорошо видно: овал лица, лоб и нос, глаза и подбородок у Ивана IV почти такие же, как у его бабушки. Изучая череп грозного царя, М.М. Герасимов выделял в нем значительные признаки средиземноморского типа и однозначно связывал это с происхождением Софьи Палеолог.

В арсенале российской школы антропологической реконструкции существуют разные методики: пластическая, графическая, компьютерная и комбинированная. Но главное в них – поиск и доказательство закономерностей в форме, размере и положении той или иной детали лица. При воссоздании портрета используются различные методики. Это и разработки М.М. Герасимова по построению век, губ, крыльев носа и методика Г.В. Лебединской, касающаяся воспроизведения профильного рисунка носа. Методика моделирования общего покрова мягких тканей с применением калиброванных толстотных гребней позволяет более точно и заметно быстрее воспроизводить покров.

На основе разработанной Сергеем Никитиным методики сопоставления внешнего вида деталей лица и подлежащей части черепа специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД Российской Федерации был создан комбинированный графический метод. Установлена закономерность положения верхней границы роста волос, выявлена определенная связь постановки ушной раковины со степенью выраженности «надсосцевидного гребня». В последние годы разработан метод определения положения глазных яблок. Выявлены признаки, позволяющие определять наличие и степень выраженности эпикантуса (монголоидная складка верхнего века).

Вооруженные передовой методикой, Сергей Алексеевич Никитин и Татьяна Дмитриевна Панова выявили ряд нюансов в судьбе Великой княгини Елена Глинская и правнучки Софии Палеолог - Марии Старицкой.

Мать Ивана Грозного - Елена Глинская - родилась около 1510 года. Умерла в 1538 году. Она - дочь Василия Глинского, который вместе с братьями бежал из Литвы в Россию после неудавшегося восстания на родине. В 1526 году Елена стала женой великого князя Василия III. Сохранились его нежные письма к ней. В 1533-1538 годах Елена была регентшей при малолетнем сыне, будущем царе Иване IV Грозном. В годы ее правления построили стены и башни Китай-города в Москве, провели денежную реформу («князь великий Иван Васильевич всея Руси и его мать великая княгиня Елена велели переделывать старые деньги на новый чекан, для того, что было в старых деньгах много обрезанных денег и подмесу…»), заключили перемирие с Литвой.

При Глинской в тюрьме погибли два брата ее мужа, Андрей и Юрий, претенденты на великокняжеский престол. Так великая княгиня пыталась защитить права своего сына Ивана. Посол Священной Римской империи Зигмунд Герберштейн писал о Глинской: «По смерти государя Михаил (дядя княгини) неоднократно укорял его вдову в распутной жизни; за это она возвела на него обвинение в измене, и он несчастный скончался в заключении. Немного спустя и сама жестокая погибла от яда, а любовник ее по прозвищу Овчина, как говорят, был растерзан и разрублен на части». Свидетельства об отравлении Елены Глинской подтвердились только в конце XX века, когда историки изучили ее останки.

"Идея проекта, о котором пойдет речь, - вспоминает Татьяна Панова, - возникла несколько лет назад, когда я участвовала в экспертизе человеческих останков, обнаруженных в подвале старого московского дома. В 1990-е такие находки быстро обрастали слухами о якобы происходивших здесь расстрелах сотрудниками НКВД в сталинские времена. Но погребения оказались частью разрушенного кладбища XVII-XVIII веков. Следователь был рад закрыть дело, а работавший со мной Сергей Никитин из Бюро судебно-медицинской экспертизы вдруг обнаружил, что у него с историком-археологом есть общий объект для исследований - останки исторических личностей. Так, в 1994 году началась работа в некрополе русских великих княгинь и цариц XV - начала XVIII века, сохраняющегося с 1930-х годов в подземной палате рядом с Архангельским собором Кремля".

И вот реконструкция внешности Елены Глинской высветила ее прибалтийский типаж. Братья Глинские - Михаил, Иван и Василий - перебрались в Москву в начале XVI века после неудавшегося заговора литовской знати. В 1526 году дочь Василия - Елена, которая, по тогдашним понятиям, уже засиделась в девках, стала женой великого князя Василия III Ивановича. Умерла она скоропостижно 27-28 лет от роду. Лицо княгини отличалось мягкими чертами. Она была довольно высокого для женщин того времени роста - около 165 см и гармонично сложена. Антрополог Денис Пежемский обнаружил в ее скелете весьма редкую аномалию: шесть поясничных позвонков вместо пяти.

Один из современников Ивана Грозного отмечал рыжину его волос. Теперь ясно, чью масть унаследовал царь: в захоронении сохранились остатки волос Елены Глинской - рыжего, как красная медь, цвета. Именно волосы помогли выяснить причину неожиданной смерти молодой женщины. Это крайне важная информация, ведь ранняя гибель Елены несомненно повлияла на последующие события русской истории, на формирование характера ее осиротевшего сына Ивана - будущего грозного царя.

Как известно, очищение человеческого организма от вредных веществ происходит через систему печень - почки, но много токсинов накапливается и сохраняется длительное время также в волосах. Поэтому в тех случаях, когда мягкие органы недоступны для исследования, эксперты делают спектральный анализ волос. Останки Елены Глинской анализировала эксперт-криминалист кандидат биологических наук Тамара Макаренко. Результаты получились ошеломляющими. В объектах исследования эксперт обнаружила концентрации солей ртути, в тысячу раз превышающие норму. Такие количества организм не мог накопить постепенно, значит, Елена сразу получила огромную дозу яда, что вызвало острое отравление и стало причиной ее скорой смерти.

Позднее Макаренко повторила анализ, который убедил ее: ошибки нет, настолько яркой оказалась картина отравления. Молодую княгиню извели с помощью солей ртути, или сулемы, - одного из наиболее распространенных в ту эпоху минеральных ядов.

Так 400 с лишним лет спустя удалось узнать причину гибели великой княгини. И тем самым подтвердить слухи об отравлении Глинской, приведенные в записках некоторых иностранцев, посетивших Москву в XVI- XVII веках.

Девятилетнюю Марию Старицкую тоже отравили в октябре 1569 года вместе с отцом Владимиром Андреевичем Старицким, двоюродным братом Ивана IV Васильевича, по дороге в Александровскую слободу, в самый разгар Опричнины, когда уничтожались потенциальные претенденты на московский престол. Средиземноморский ("греческий") тип, явно прослеживаемый в облике Софьи Палеолог и её внука Ивана Грозного, отличает и её правнучку. Ном с горбинкой, пухлые губы, омужествленное лицо. И склонность к костным заболеваниям. Так, Сергей Никитин обнаружил на черепе Софии Палеолог признаки фронтального гиперостоза (разрастание лобной кости), что сопряжено с выработкой избытка мужских гормонов. А у правнучки Марии обнаружен рахит.

В итоге облик прошлого стал близким, осязаемым. Полтысячелетия - а как будто вчера.